Car derrière le phénomène pop culture se cache un miroir impitoyable : celui de nos sociétés qui se regardent mourir en direct. Triangle, cercle, carré : ces formes géométriques simples deviennent les hiéroglyphes d’une civilisation en crise, un alphabet visuel qui décode nos angoisses collectives.

60 millions de vues en trois jours. 106 millions en dix jours. Ces chiffres vertigineux de la troisième saison de « Squid Game » ne racontent pas qu’une success story Netflix. Ils révèlent l’appétit insatiable d’une époque pour ses propres démons. Car derrière le phénomène pop culture se cache un miroir impitoyable : celui de nos sociétés qui se regardent mourir en direct.

Le K-Drama qui a cassé les codes

« Squid Game » emprunte les sentiers battus du K-Drama – archétypes marqués, catharsis collective, fin de saison unique – mais les détourne avec une maestria glaçante. Là où le genre coréen traditionnel offrait un exutoire au peuple, la série de Hwang Dong-hyuk inverse la donne : les pauvres deviennent le spectacle, les riches les spectateurs.

Cette inversion n’est pas anodine. Elle signe la fin d’une époque où la fiction populaire servait de soupape sociale. Désormais, elle devient l’instrument d’une voyeurisme de classe.

Quand Rome rencontre Séoul

Les jeux mortels de « Squid Game » réinventent les arènes romaines pour le XXIe siècle. Mais attention au contresens : ici, point de panem et circenses pour amadouer les masses. Les VIP masqués qui regardent les participants s’entretuer incarnent une élite déconnectée qui transforme la misère en divertissement premium.

Le génie de la série ? Faire de nous, spectateurs Netflix, les complices de ces VIP. Nous regardons, fascinés, des personnages s’entretuer pour notre plaisir. Le malaise naît de cette complicité inavouée.

L’ADN coréen : Trauma et déterminisme

Impossible de comprendre « Squid Game » sans saisir le trauma coréen. Le vote binaire rond/croix qui scande la série ? Un écho direct à la division des deux Corées, cette blessure béante qui traverse encore la société.

Gi-hun et ses compagnons d’infortune croient choisir. Ils votent, débattent, espèrent. Mais tout est déjà joué. Cette illusion du choix dans un système truqué résonne douloureusement dans un pays où la guerre froide n’a jamais vraiment pris fin.

Le paradoxe consumériste : Critiquer en vendant

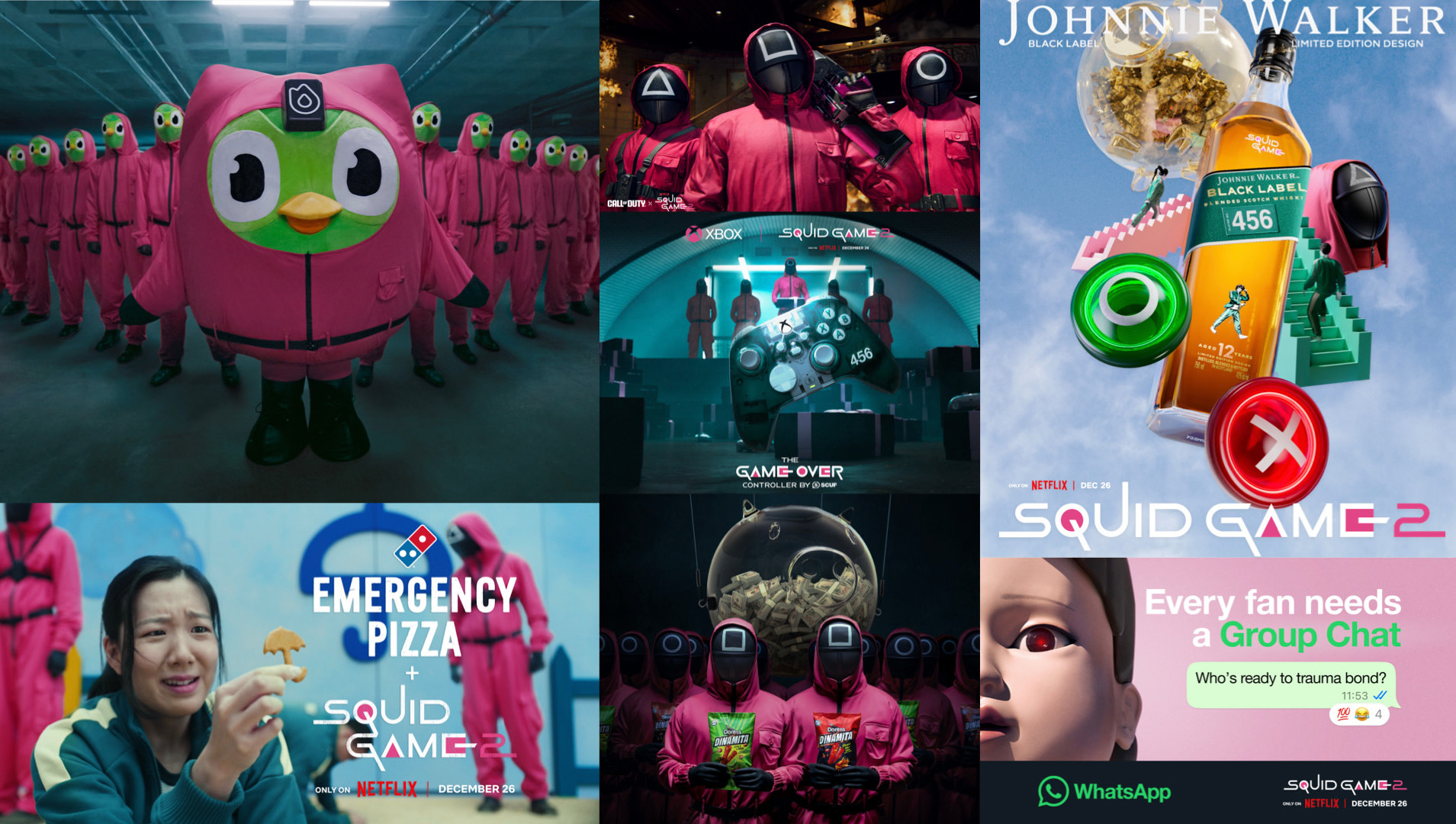

Voici l’ironie suprême : Squid Game dénonce la société de consommation tout en devenant son produit star. Installations immersives, escape games, collaborations avec Burger King, McDonald’s, Duolingo (+40% d’apprenants en coréen), Domino’s, Johnnie Walker, Xbox, Call of Duty, Google… Les baskets blanches de la série s’arrachent.

Voici l’ironie suprême : Squid Game dénonce la société de consommation tout en devenant son produit star. Installations immersives, escape games, collaborations avec Burger King, McDonald’s, Duolingo (+40% d’apprenants en coréen), Domino’s, Johnnie Walker, Xbox, Call of Duty, Google… Les baskets blanches de la série s’arrachent.

Netflix a déployé une stratégie marketing globale massive : 273 000 fans accueillis lors d’événements immersifs dans 25 pays, 20 000 figurants en tenue rose. Jeu vidéo exclusif, podcast officiel, Netflix Houses prévues pour 2025, collaborations avec Crocs, Puma, Mattel… Cette exploitation marketing illustre la capacité du consumérisme à digérer et recycler même ce qui le critique le plus férocement. Marx appelait cela la « subsomption » : le système absorbe sa propre contestation pour mieux la neutraliser.

Quand la fiction déborde

La puissance narrative a ses effets pervers. Des cours d’écoles aux quatre coins du monde, des enfants rejouent les jeux de la série, parfois avec violence. Les psychologues s’alarment d’une désensibilisation progressive.

Cette contagion n’est pas qu’anecdotique. Elle prouve que les récits façonnent puissamment nos comportements collectifs. « Squid Game » n’est plus seulement une série : c’est un phénomène anthropologique.

Archétypes universels : Nos doubles à l’écran

Chaque personnage fonctionne comme un archétype de notre époque, incarnant les fractures sociales qui traversent nos sociétés mondialisées. Loin des héros lisses du divertissement mainstream, ils portent en eux les contradictions et les blessures de leur temps :

Gi-hun, le quinquagénaire déclassé, incarne cette classe moyenne qui se découvre fragile après avoir cru à ses privilèges. Sa naïveté face au système résonne chez tous ceux qui ont vu leurs certitudes s’effriter.

Gi-hun, le quinquagénaire déclassé, incarne cette classe moyenne qui se découvre fragile après avoir cru à ses privilèges. Sa naïveté face au système résonne chez tous ceux qui ont vu leurs certitudes s’effriter.- Sang-woo, brillant diplômé d’université prestigieuse, représente l’échec de la méritocratie. Son intelligence devient son poison : il comprend mieux que les autres l’inexorabilité du système, ce qui le rend plus impitoyable.

- Ali, travailleur immigré pakistanais, porte le visage de la mondialisation libérale : exploité, invisible, jetable. Sa confiance touchante dans la bonté humaine le condamne.

- Sae-byeok, réfugiée nord-coréenne, vit la double peine : exilée d’un système totalitaire, broyée par le système capitaliste. Entre deux mondes, elle n’appartient à aucun.

Ces archétypes expliquent la résonance planétaire de la série. Chaque culture y reconnaît ses propres failles.

Leçons pour les storytellers

« Squid Game » devient une masterclass de narration transposable au marketing et à la communication :

La simplicité radicale ou le génie de l’évidence

Des jeux d’enfants pour raconter des enjeux adultes. Cette simplicité apparente masque une complexité thématique redoutable. Les marques qui simplifient leurs messages sans infantiliser créent plus d’impact émotionnel. Nike l’illustre parfaitement avec « Just Do It » – trois mots qui portent tout un univers de dépassement de soi.

L’art du crescendo

Chaque épisode élève la tension et les enjeux d’un cran, créant une addiction narrative. En marketing, créer une attente crescendo fidélise et captive. Apple l’a compris avec ses keynotes qui révèlent progressivement les innovations, ou Tesla avec ses « Battery Day » qui maintiennent l’attention sur plusieurs mois.

Identification universelle

Des héros imparfaits auxquels chacun peut s’identifier. Gi-hun n’est ni beau ni brillant, il est humain. Les marques qui osent la vulnérabilité créent plus d’attachement que celles qui se parent de perfection. Dove l’a prouvé avec ses campagnes « Real Beauty » qui montrent des femmes ordinaires plutôt que des mannequins.

Codes visuels forts

Formes géométriques, couleurs primaires, uniformes iconiques – tout est immédiatement reconnaissable. Cette identité visuelle transcende les barrières linguistiques. Une identité visuelle cohérente marque les esprits bien plus que mille discours. Coca-Cola rouge, Tiffany bleu, orange Hermès : la couleur devient signature.

Formes géométriques, couleurs primaires, uniformes iconiques – tout est immédiatement reconnaissable. Cette identité visuelle transcende les barrières linguistiques. Une identité visuelle cohérente marque les esprits bien plus que mille discours. Coca-Cola rouge, Tiffany bleu, orange Hermès : la couleur devient signature.

Le choc de l’inattendu

La série renverse constamment les attentes – qui aurait parié sur la survie du bébé ? Les marques qui surprennent ou détournent les codes captent l’attention et créent la viralité. Burger King qui congratule McDonald’s, ou Oatly qui assume son goût « bizarre » – l’inattendu marque plus que le convenu.

Viralité organique : « Squid Game » a explosé sans budget publicitaire initial, portée par les réseaux sociaux, les créateurs de contenu et des activations bien conçues. Le bouche-à-oreille et l’appropriation par les fans restent les leviers les plus puissants. Les memes, détournements et réinterprétations démultiplient l’impact bien au-delà des médias traditionnels.

De Séoul à Hollywood : L’universalité du sacrifice

La trajectoire de Gi-hun se referme sur un sacrifice héroïque. Sa dernière phrase inachevée (« Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains… ») laisse chaque spectateur face à sa propre humanité. Ce personnage incarne l’espoir fragile que le changement reste possible, mais à quel prix ?

Sans renoncement personnel, nous rappelle la série, aucune transformation collective n’est envisageable. Cette universalité du message explique pourquoi David Fincher, pressenti pour le spin-off américain, peut s’emparer de ces codes. Comment le réalisateur de « Fight Club » et « The Social Network » transposera-t-il cette critique du système dans le contexte américain ? La transplantation culturelle sera-t-elle possible, ou faudra-t-il réinventer les codes pour une société différente ?

Miroir, miroir…

« Squid Game » nous renvoie à nos contradictions les plus profondes. Nous dénonçons la société de consommation tout en la nourrissant. Nous réclamons plus d’humanité tout en consommant la violence comme spectacle. Nous critiquons les inégalités tout en participant à leur reproduction.

La série, à la manière de Dostoïevski, rappelle que franchir la ligne morale n’est jamais sans conséquences. Elle nous confronte à une vérité inconfortable : nous sommes à la fois Gi-hun et les VIP masqués, victimes et bourreaux de nos propres systèmes.

Plus qu’un divertissement, « Squid Game » est un miroir qui nous renvoie à nos choix collectifs. Chaque symbole – du triangle au cercle, du rose bonbon au rouge sang – devient un signe de notre époque, un langage visuel qui transcende les mots pour dire l’indicible de nos sociétés. À chacun de décider s’il reste spectateur… ou s’il entre dans le jeu.

En savoir plus :

Comment s’explique l’improbable succès de « Squid Game » ? (theconversation.com)

« Squid Game », métaphore du nécro-capitalisme | France Culture (radiofrance.fr)

https://serieall.fr/article/focus sur les séries coréennes_a3137.html

Squid Game : la stratégie marketing globale de Netflix (jai-un-pote-dans-la.com)